"Investiga los cuerpos de agua, explorando con materias primas significativas del paisaje. Considerando su vinculación con la agroecología, la memoria oral y los procesos biológicos".

Equipo artístico:

Alessandro Valerio Zamora (CR)

Alonso Briceño Rodríguez (CR)

Coralina Sheridan Rodríguez

(CR)

Derick Matarrita Johnson (CR)

Río Damas Corredor Biológico Interurbano Bicentenario Tiribí.

Acción conjunta de la Iniciativa Río Urbano y el Centro Cultural de España con apoyo de la AECID Cooperación

Española como parte del Proyecto “Ríobardas: Comunidad, Investigación y Acción para la descontaminación de

los ríos del GAM” y en el marco del Proyecto “San José Ciudad Paisaje”.

Especie de ríobarda creada por Río Urbano, a modo de organismo compuesto por materiales reutilizados,

naturales y artificiales que vigila los movimientos y sonidos del Río Damas. Esta nueva habitante del río

fue confeccionada de forma participativa con apoyo del Parque La Libertad e instalada sobre el cauce entre

el 10 de Enero y el 15 de Febrero del 2025.

Su función consiste en mejorar la calidad del río, recuperando residuos sólidos flotantes para evitar que

lleguen al mar. Este organismo se extiende de una orilla a otra serpenteando y haciendo un llamado a las

personas a que se sumen a acciones colectivas para el cuido de nuestro entorno. Los residuos son retirados

con frecuencia por un equipo local de Guarda Ríos, coordinado por Río Urbano, al que te podés unir.

El equipo artístico propone instrumentos musicales artesanales llamados “pluviófonos” para detonar la

escucha y atención sobre el río:

- Habilitando formas de comunicación no convencionales con el agua, a través de los ritmos del cauce,

sumados a la interpretación de los instrumentos por músicos y transeúntes.

- Buscando profundizar en las posibilidades de rehabilitación que facilita la escucha de la poética en la

traducción del flujo constante del río.

Además, cuenta con adaptaciones regenerativas a través de los microorganismos de montaña (MM) y el biocarbón

activado, que junto a los instrumentos serán instalados acompañando a la ríobarda cada vez que se considere,

para facilitar la interacción entre la música y la recuperación del río.

La intensidad, la resonancia y la traducción a un nuevo lenguaje musical río-humanx abre la ventana de

exploración a otra forma de comunicación que tenemos con la cuenca. Así las algas, peces, ranas, aves,

caracolitos y cangrejos escuchan, habitan este canto. Pues ¡la naciente canta cuando el río está vivo! Cada

jornada de limpieza es acompañada por cantos al río Damas, canciones y tonadas que puedan profundizar en los

distintos afectos que se tejen con la cuenca. Para acompañar el canto, pintamos un mural que evoca el

compartir de historias, ritmos y distintos sonidos, tan heterogéneos como los involucrados en las distintas

acciones que pueda desplegar esta instalación.

Los pluviófonos son instrumentos de activación sonora del cauce del río. Se presentan ante la ríobarda, los

ríotambores, los ríotruenos y la ríomaraca, que interpelan a quien dirige la mirada hacia el río Damas. Los

cuatro tambores que cuelgan del puente, cuentan con un ensamblaje de objetos de aluminio o metal resonantes

para cautivar la curiosidad de los transeúntes. También tienen un sistema de goteo con microorganismos de

montaña (MM) en líquido. Que al ritmo del resonar de las personas, gotea MM en el río. Estando allí escuchamos

un ecotono, que canta debajo del puente, una maraca que gira y se detiene según el río dictamine. Pues cada

semilla dentro de este pluviófono giratorio, anuncia las gotas que sedimentan las rocas atrapadas entre cables

de luz, hierro, chatarra y ropa. Aquí junto a la maraca, el río se oxigena pues el caudal aumenta y su

velocidad es celebrada por este instrumento que al girar, va reverberando con ayuda del caudal. Su movimiento

traduce el flujo, la velocidad y el aire con la cual desciende el río hacia su desembocadura en el cauce

principal de la cuenca, el río Tiribí.

Gota, habla de la relación entre el suelo y el agua. También funciona como un mosaico de los distintos suelos que hay en los parajes de la cuenca del río Magdalena en Ciudad de México, soñando consolidar una edafoteca del río. Advierte que la gota final la define la relación y forma de intervención con el suelo, debido al peligro actual del bosque de encino, con el cual se pintó el encausto. Se forma un símbolo que hace referencia al chalchihuite, pintado con azul de añil y cáscaras de semillas, el cual hace eco con el molde utilizado para realizar las muestras de suelo. Estas últimas metafóricamente remiten a las anteojeras de Tlaloc, que gota o gota se manifiestan por los bosques de la cuenca. Las muestras de suelo, arcilla y sedimentos fueron recolectadas de los parajes: Cieneguillas, Las cruces, Coloxtitla, Cólica, San Miguel, Ayla, Temamatla, Meyuca, Cañada y Tarumba. Luego, una parte de las muestras fueron utilizadas para la realización de los biocerámicos.

El taller Río Circular, fue una consecuencia de la colaboración con Amanda Ortiz, tras varios meses de

experimentar con una receta para la elaboración de crayones de microorganismos de montaña, que habilitará

pensar el dibujo desde una clave más poética hacia lo vivo y no inerte y estática. En el taller también se

invitó a la danzante Georgina Silva para que nos enseñara a conocer sobre las aguas que llevamos dentro, por

medio de ejercicios somáticos de carácter meditativo. Este taller también se realizó junto al río Pasto en

Colombia, en El Rancho el Amate en Chalma, en la galería La cápsula en Zurich Suiza, y en el río Torres de

Costa Rica junto con Río Urbano. En cada ocasión se han realizado pequeñas variaciones, pero ha mantenido la

misma estructura y nivel de colaboraciones. Es por ello que se ha sumado un entretejido de cooperaciones con

otras artistas e investigadoras como: Lizeth Martínez, Aura Arreola, Desirée Hieonimus y Coralina Sheridan.

Una experiencia arteducativa en la que nos adentraremos en las representaciones e imaginarios fluviales que

nos habitan. Esos ríos circulares que movemos a diario, entre líquidos amnióticos, aguas metabólicas y

nuestra relación diaria con el agua. El taller de dibujo será un medio de inmersión entre nuestro interior

(río circular), y nuestro exterior (las aguas que habitamos), difuminando los límites aparentes entre

nosotros y el medioambiente. En esta experiencia exploraremos con ejercicios somáticos y gráficos las

relaciones ecológicas entre el suelo de un bosque y sus posibilidades de biorremediación del agua (interna y

externa).

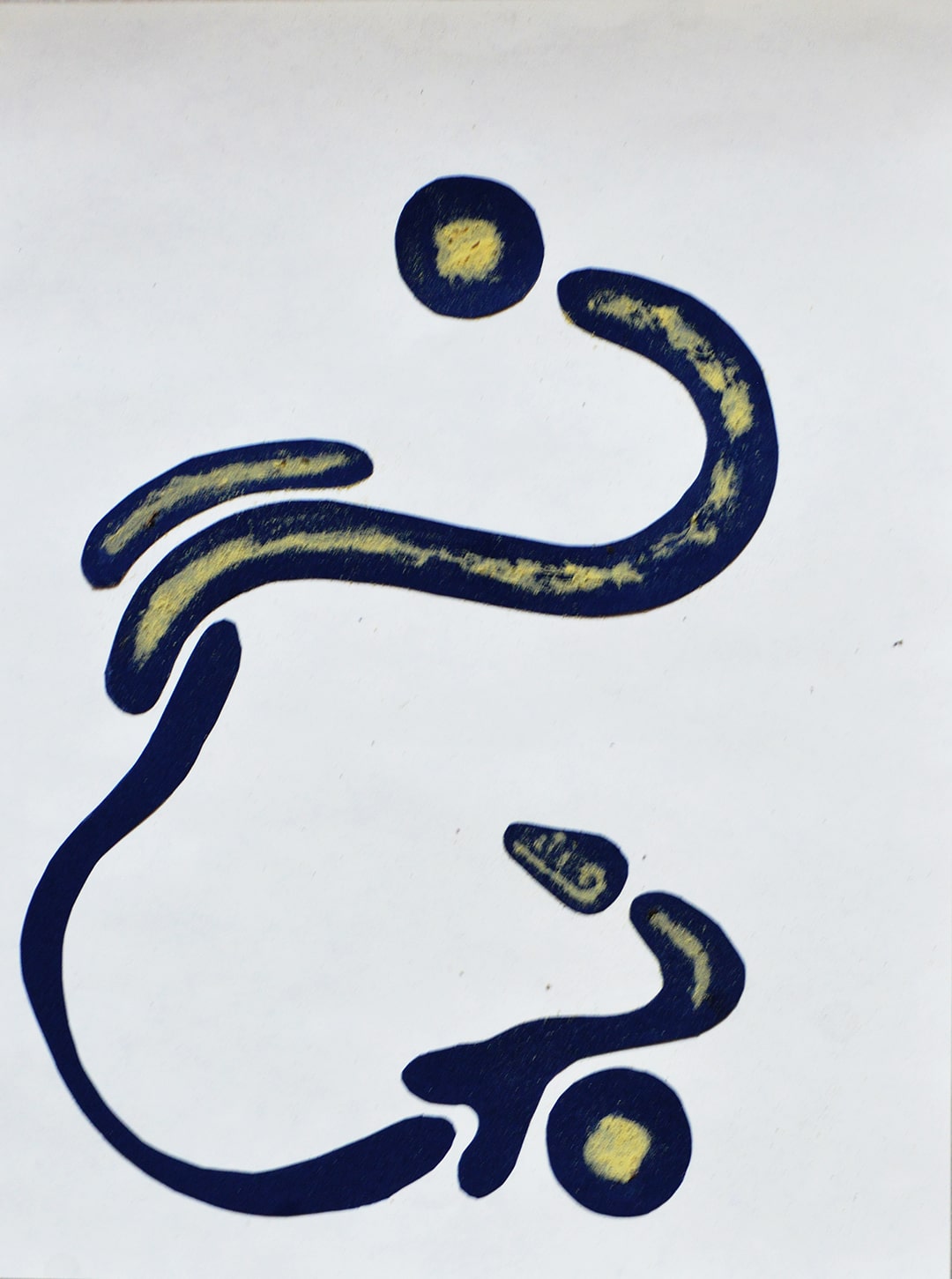

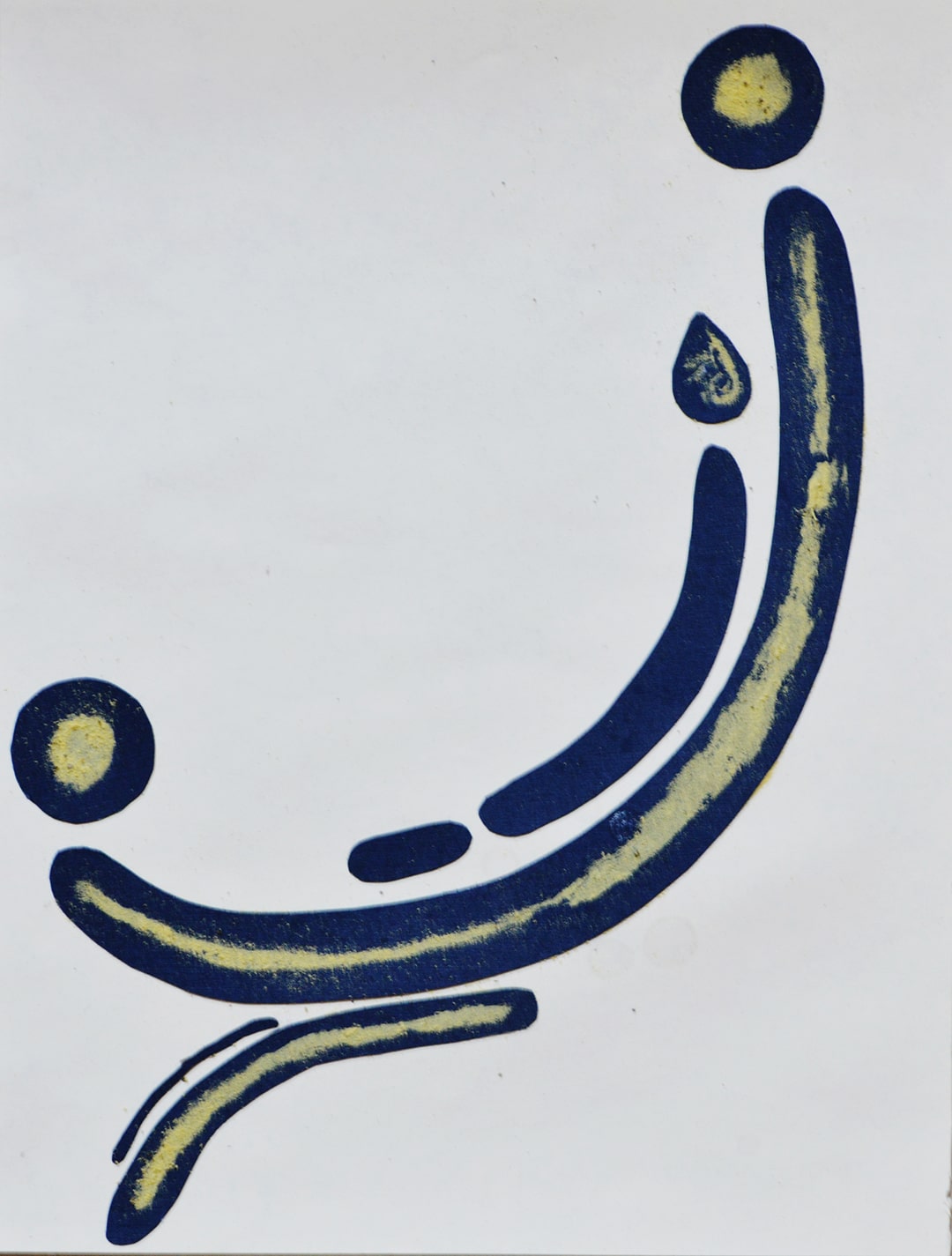

Con estos crayones he realizado una serie de dibujos sobre rocas, troncos y otros soportes que habitan las orillas de los ríos. Trazando líneas que ponen en tensión las marcas de la sedimentación, erosión o caprichos líticos del tiempo, que hacen eco con el material parental que hay suelo abajo. Las rocas expuestas al intemperismo, son comidas lentamente por líquenes, transformandolas en suelo. Mientras que los troncos en descomposición, son comidos lentamente por hongos saprobios que van desintegrando la madera lentamente, mientras se la comen. En algunas ocasiones he observado como los hongos empiezan a comerse el soporte en el cual fueron utilizados los crayones. Es una forma gráfica de visualizar un proceso circular de la materia viva. Pues cambia y se transforma, en ciclos y ritmos propios de su agenciamiento.

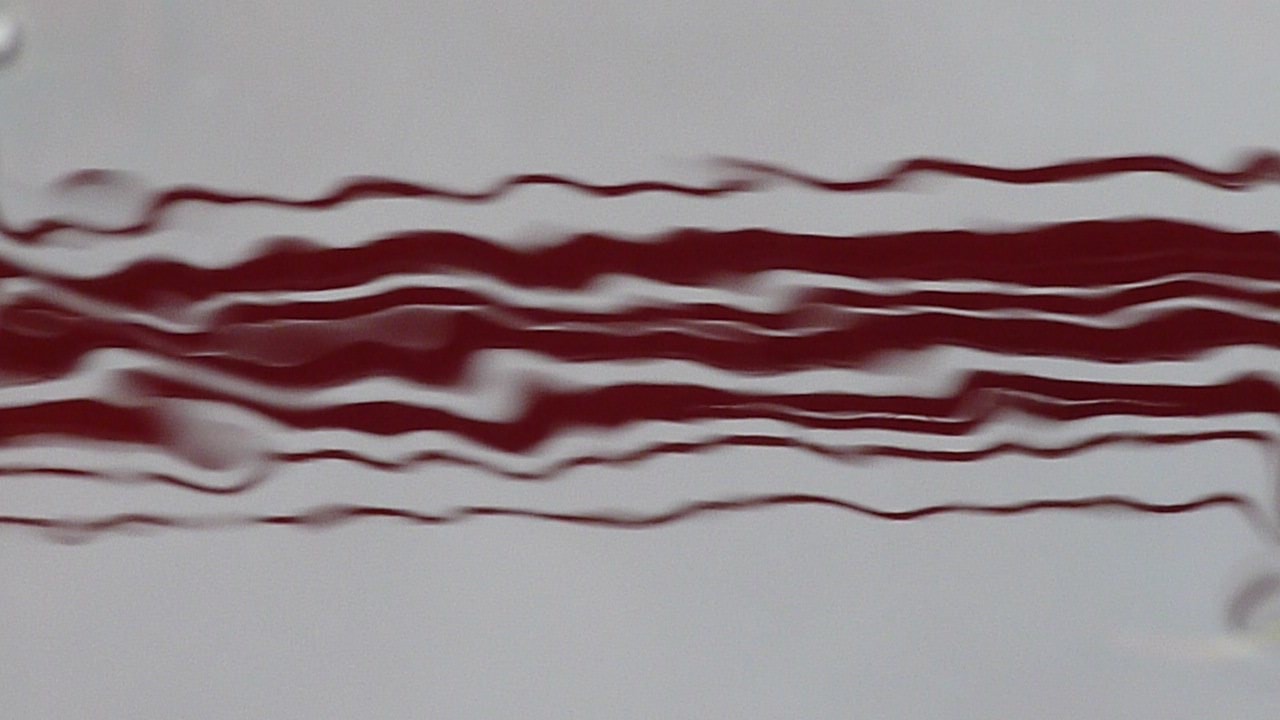

Estos ejercicios pictóricos de pequeño y mediano formato, hacen referencia a algunos intestinos de distinta fauna edáfica o procesos de crecimiento debajo del suelo. Recordando que la digestión es un proceso fundamental en los metabolismos hidrocomunes en las cuencas que habitamos. Pues en la conformación de suelos o ecosistemas acuáticos a veces parece tratarse de quién se come a quién, y como, los residuos de unos son alimentos para otros. Estas cadenas hidrotróficas constituyen el río circular que nos habita a nosotros y las demás especies que habitan los distintos nichos ecológicos junto al río.

Esta serie de pinturas continúa explorando las posibilidades de pintar con un pigmento vivo, y propone una simbiosis entre el soporte y el medio, pues poco a poco los microorganismos del pigmento transformarán el papel orgánico. Algunos motivos lineales surgen de la observación de patrones de crecimiento de distintas ectomicorrizas que habitan los suelos vivos y otros son representaciones de intestinos de macroinvertebrados y fauna edáfica. Es una exploración de los microorganismos con un carácter más bidimensional. Pero que al mismo tiempo sigue cuestionando las nociones de imagen fija, e inerte que tradicionalmente han constituido a la pintura tradicional.

El papel fue realizado por la colectiva Seres Tentaculares en su semillero de Biocreación, en Cali, Colombia. Y el pigmento a base de los microorganismos de montaña fermentados en el espacio ecocultural Vórtice, Cali Colombia.

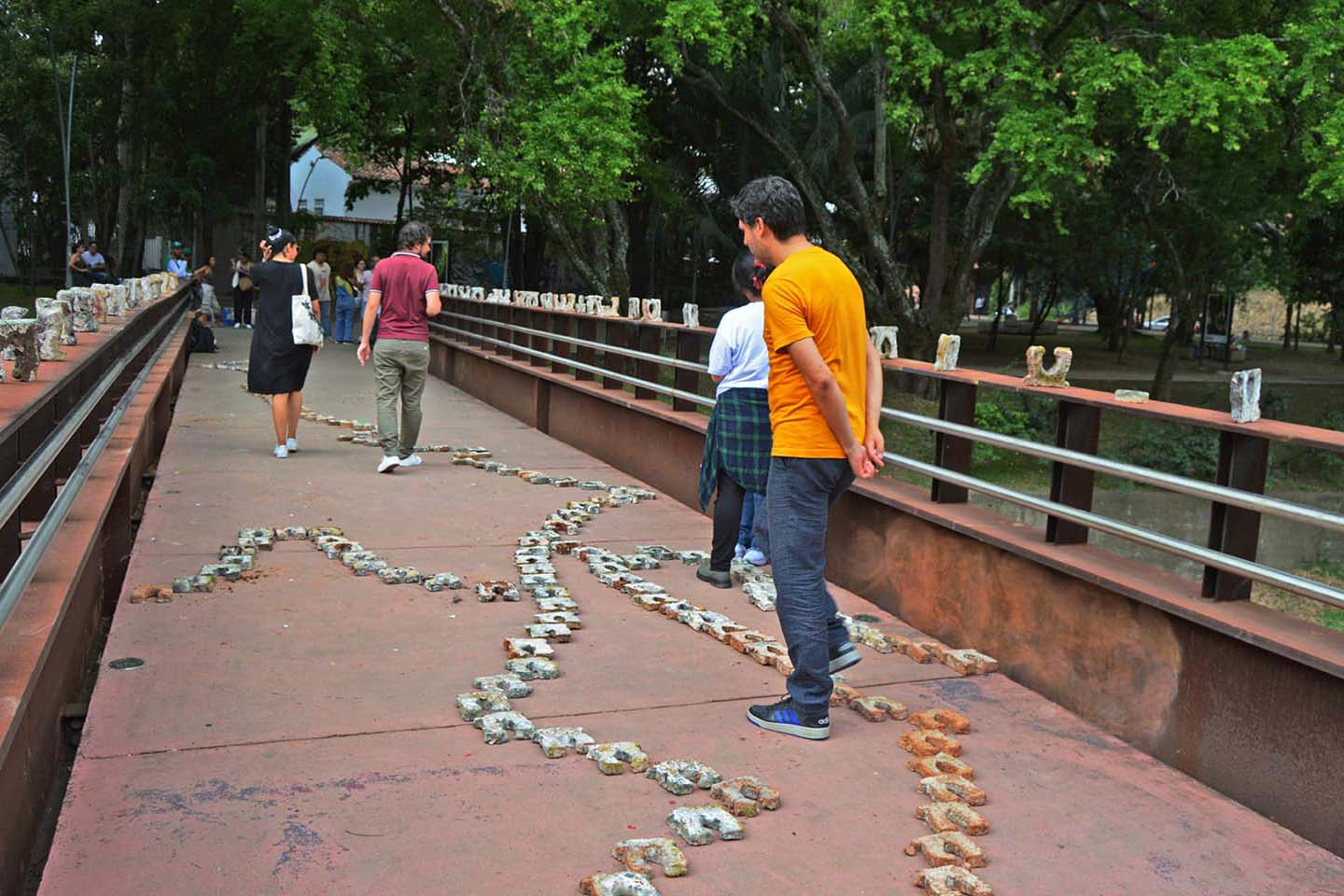

Muchos puentes forman un puente,

Pero ¿qué implica cruzar?

Cuando tratamos con el río, ¿qué tratos hacemos con él?

Agitar el agua. Agitar el río.

Agitar la mirada, del caminar.

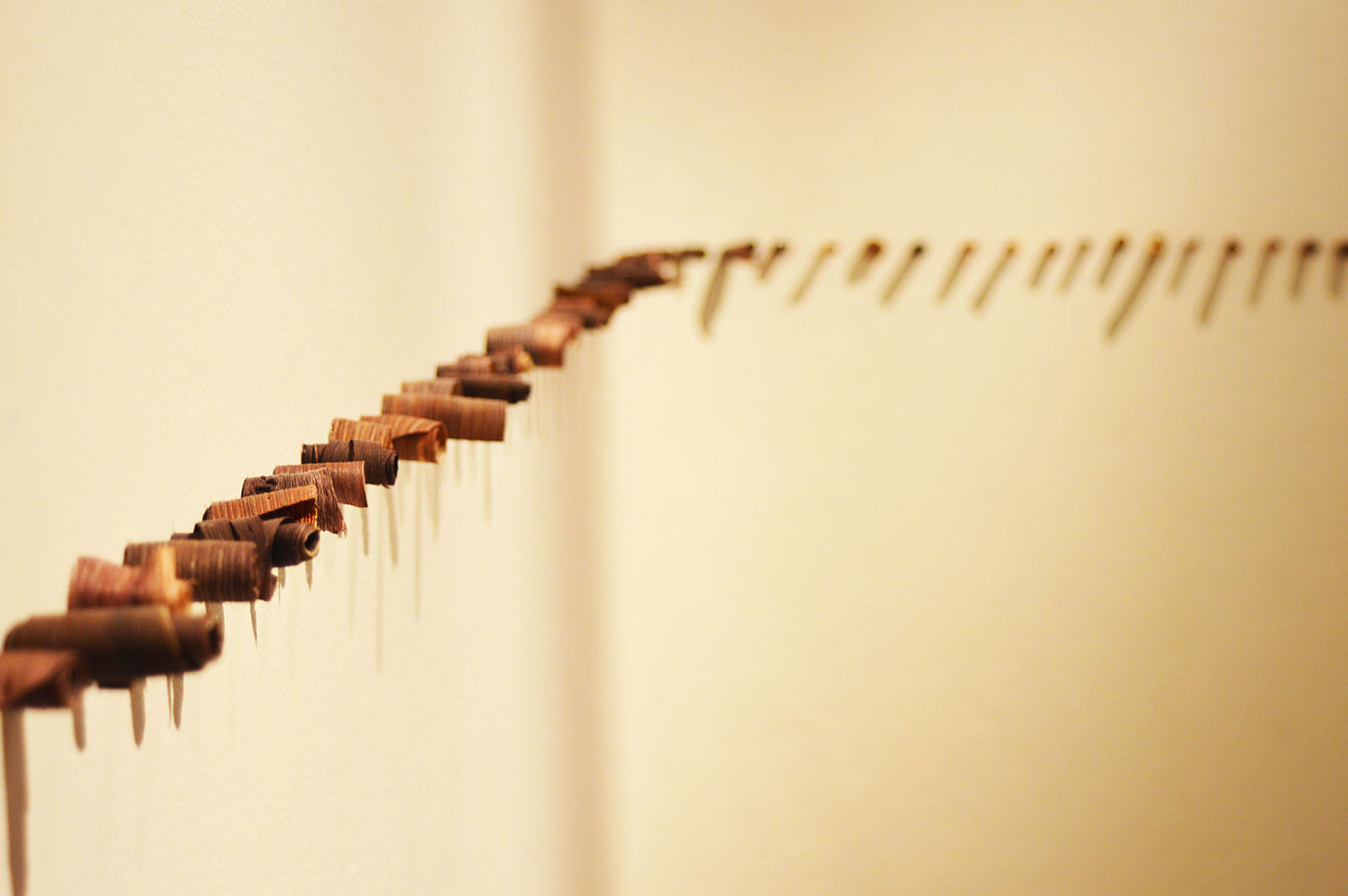

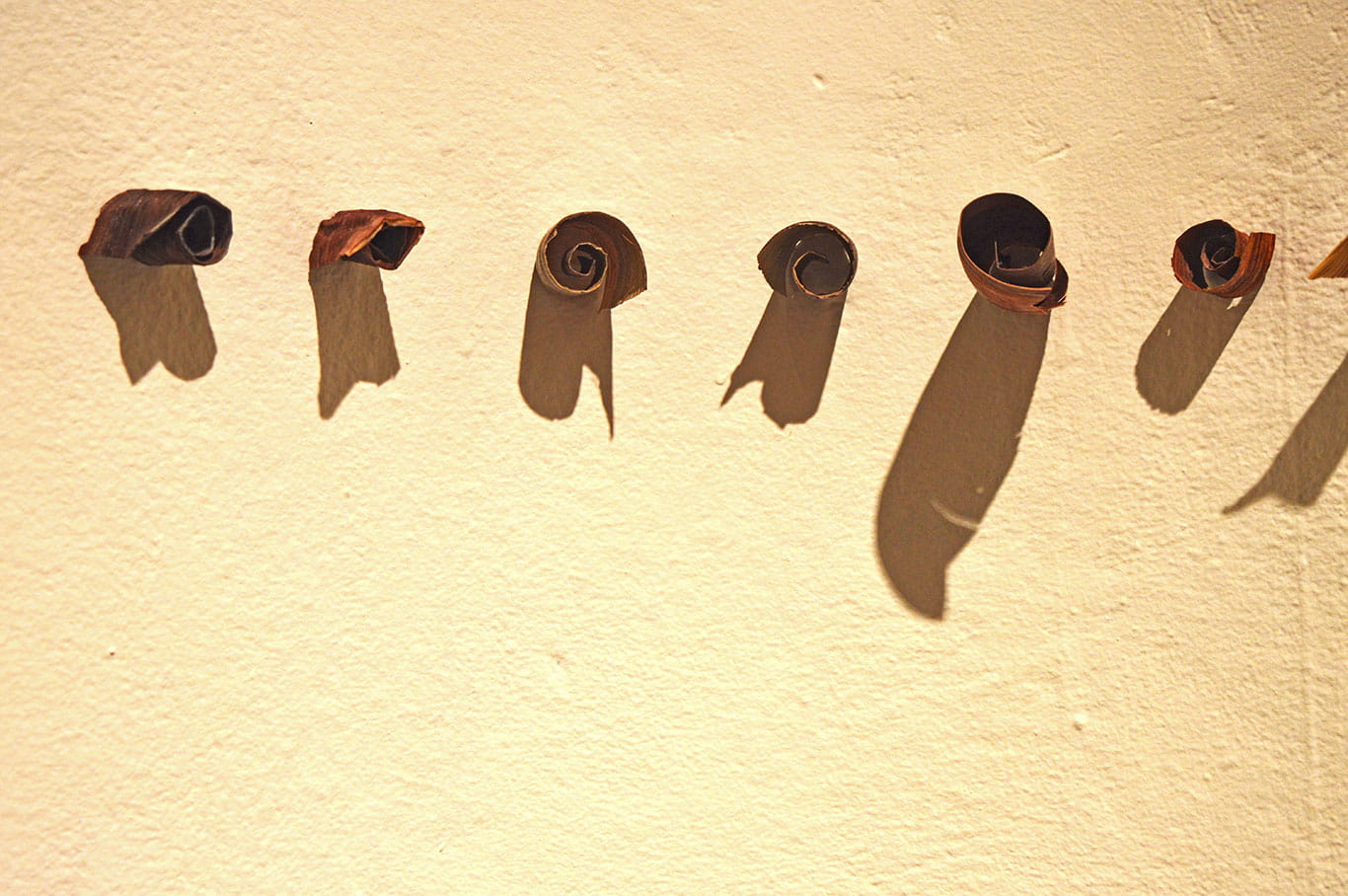

La bioescultura está hecha de una serie de módulos vivos, realizados con microorganismos de montaña, arcilla,

tierra y salvado. Son formas inspiradas en el inmobiliario arquitectónico de varios puentes del río. La

instalación dibuja el mapa de la cuenca hidrográfica de este paisaje fluvial, considerando sus nacientes en

las montañas de los Farallones hasta su desembocadura en el río Cauca. Así, una línea de 18 metros de largo

atraviesa el puente mientras interpela al transeúnte bajo la premisa ¿Cuál es tu trato con el río Cali?

La intervención en el espacio público del puente junto al Museo la Tertulia, se acompañó de un ejercicio de

mediación constante con les transeúntes, con una estación sensorial para aproximarse a los materiales que

conforman la escultura, un sector de escucha y registro de los tratos de las personas con el río. Las

esculturas vivas, al ser lanzadas agitan el agua y se sientan en el fondo.

Estos microorganismos benéficos se comerán a los dañinos y neutrales, digiriendo los y transformando los en

benéficos. Ayudando al equilibrio fermentativo y probiótico del agua, mitigando malos olores y la

descomposición de materia orgánica, la fecal por ejemplo. La escultura es una acción, ecos de una promesa para

la rehabilitación del río. Una colaboración con la colectiva Semillero de Biocreación en el marco de la

exposición Espesuras en el Museo la Tertulia.

Esta experiencia no hubiese sido posible sin las cuidadoras de microorganismos de montaña que donaron meses de

fermentación a este proyecto:

Mariangela Aponte fundadora del Semillero de Biocreación, Catalina de Vórtice sitio que además acogió y

posibilitó la producción de la escultura, Mónica de Tierra Magia con la disposición de su arcilla y

microorganismos de las montañas de los Farallones y Marisol del Bosque Comestible Los Cristales, con sus

microorganismos fermentados a pocos kilómetros del lugar donde se realizó la intervención. Gracias a ellas por

dispersar la semilla del bosque.

Así la recolección de los materiales de la escultura también fueron evidenciando redes de cuidado, entre

distintas iniciativas colectivas junto al río Cali, La colectividad y experimentación conjunta también

afianzaron estas intenciones pues en todo momento hubo una descentralización de la escultura, yendo más allá

del puente. Ya que las personas que vieron, acompañaron o fueron parte fundamental de algún momento del

proceso fueron

cómplices de un entretejido biocultural. Ya que cada taller, caminata, intervención o visita de estudio, fue

realizada en el marco de Seres Tentaculares 3 Experiencias Transdisciplinares con distintos seres vivos.

Una iniciativa apoyada por la Convocatoria Interna de Investigaciones 2024 y la Facultad de Artes Visuales y

Aplicadas del Instituto Departamental de Bellas Artes, la Convocatoria Estímulos Cali 2024 - Secretaria de

Cultura de Cali, Vórtice, el Museo la Tertulia y el Posgrado en Artes y Diseño de la UNAM de México.

Agosto-Octubre del 2024

Un proyecto de Alessandro Valerio Zamora y la colectiva Semillero de Biocreación.

Fotografías por: Daniel Ledesma. Cindy Múñoz, Mariangela

Aponte, Alessandro Valerio y Lina Cantillo.

Integrantes del Semillero de Biocreación:

Ana Luisa Murillo, Ana María Ortiz Hernández, Andrea Stephania Jaramillo, Cindy Múñoz Sánchez, Christian David

Pinzón, Daniel Ledesma, Evelin Piñeros, Giara María Rodríguez Fonseca, Jorge Enrique Cuellar Arcila, Lina

Marcela Cantillo, Mariangela Aponte Núñez, Maria Camila Guaca Rodríguez, María Moya, Nathalia Gómez Arias y

Shara Tique.

La imagen secuencial es una metáfora a los procesos de despojo de tierras comunales, que acontecen

actualmente en la comunidad agraria de la Magdalena Atlitic, en el paraje de la Cañada. Un terreno en

disputa entre Grupo Frisa constructora nacional quien dice ser dueña de varias hectáreas que pertenecen al

territorio original de la comunidad de Atlitic.

La palabra ATLITIC está hecha de microorganismos de montaña recolectados en los bosques de encino de este

sector, bajo una técnica bioescultórica, y la palabra FRISA está hecho de cemento y arena de la Cañada, en

la entrada de los Dinamos, en el río Magdalena de la Ciudad de México.

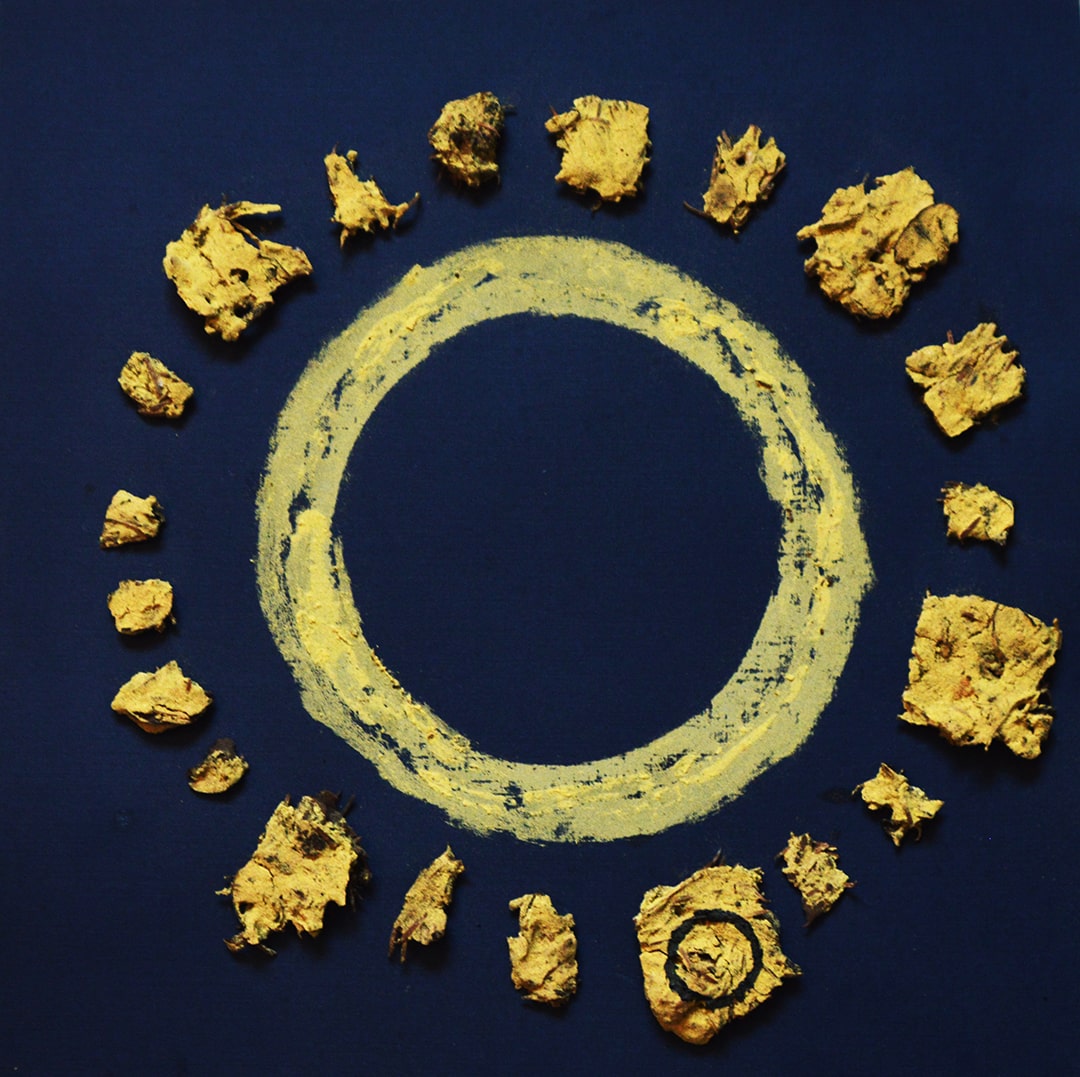

Observé y recolecté polen en el camino hacia la Coconetla. El mismo que se desprende de las coníferas al

inicio de la primavera. Una materialidad que empieza a caer a finales de Marzo, Abril, extendiéndose hasta

el mes de Mayo. Mi curiosidad me lleva a pensar sobre su paralelismo con el ciclo de preparación, faena y

fiesta de la Santa Cruz, celebrada en la Coconetla por casi 90 años consecutivos. Un paisaje y festividad

que se vincula con prácticas del México prehispánico. Historicamente los colores amarillo y azul son de

origen ritual en las prácticas antiguas de petición de lluvias a Tlaloc en la Cuenca de México (Broda,

2019). (Padrón, 2011) nos recuerda sobre la relación entre el color y la cosmovisión, recopilando los

testimonios de doña Marina Jimenéz y doña Porfiria Jimenéz: “El tiempo tiene su color: es amarillo, morado,

rojo blanco en secas y verde-azul en el tiempo de aguas.” Citando a don Esteban Hernandez, papá de don

Antonio Hernandez, quien me proporcionó este texto, él comenta algo muy claro con respecto a las ofrendas

que antes se le hacían a los aires, y que hoy en día se manifiesta en el compartir de la festividad:

“Y subían primero de cada mes al cerro, y llevaban una ofrenda que consistía en

maíz

azul y tortillas del

mismo color, mole verde, rojo, fruta, ceras, copal, muñequitas, jarritos, cazuelitas y otras figurillas

todas de barro hechas por él mismo y todo esto lo dejaba en una cuevita que él tenía, con la condición de

que nadie podía tomar todo esto, porque según esto iba dedicado para los aires.”

Texto escrito por Esteban Hernandez, sin fecha e inedito. Me lo compartió su

hijo Antonio Hernandez,

el año 2020. p.1

El aire habilita la palabra, la escucha y el aprendizaje. Es materia viva y dinámica, que funciona como soporte y medio de cada testimonio que escuchamos. Es el aire el que sostiene las palabras mientras transitan hacia nuestros oídos. También es el aire el que carga y mueve las nubes que nos dan agua, tormentas y granizos. Alejandro Robles nos comenta sobre dicha festividad: “El señor Tenorio que venía a ofrendar a los aires en la Coconetla, pudo haber sido “granicero” o “temporalero” que pedía para que no faltara el agua, o también, para que el agua no fuera excesiva y perjudica a las cosechas ya que en esta zona, cuando las cosechas se presentan de forma marcada, resultan ser verdaderas tormentas destructivas.” Estos saberes ambientales siguen movilizando una herencia cultural, viva en los pueblos originarios ribereños, con cambios abruptos, transformaciones y alteraciones al entorno. Sin embargo son la imagen viva de una memoria biocultural del paisaje fluvial.

Hoy en día durante estas fechas los colores amarillo y azul son tangibles en el paisaje; así como en algunas

ofrendas y adornos que acompañan a la festividad. La serie “Para los aires” integra algunas intervenciones en el

espacio, pinturas y esculturas con polen. Las intervenciones en el espacio, están ubicadas en distintos positos

o Xicallis en piedras, sobre los que se hicieron formas con el polen recuperado. La serie es una metáfora visual

de una sinfonía de los tiempos vivenciada en el cerro de la Coconetla, realizada gracias a la caminata, la

recolección del polen y su resignificación por medio de técnicas artísticas.

Robles, Alejandro (1995) “Geografía cultural del SW de la Cuenca de México:

Estudios históricos sobre el Pedregal, Ajusco y la M. Contreras. Tesis INAH. p.345

Esteban Castillo Lorenzo

Josue Efrain Lorenzo

José Efraín Orquia

Dionisio Vásquez López

Elvin Noel Castillo Vásquez

Armando Castillo Lorenzo

Samuel García Vásquez (Músico)

Obed Antonio Baca Rodriguez (Músico)

El Festival de Performance Réunion en Honduras se ha posicionado desde sus comienzos como un espacio de

interacción entre artistes locales e internacionales y distintas comunidades y paisajes, a las afueras de

los centros urbanos. De carácter bienal, la tercera edición, que ha continuado esta línea curatorial

-incluso social y política-, tuvo lugar en febrero de este año en las montañas del Departamento de La Paz.

Entre cafetales, cultivos de bananos y bosques de pinos se reunieron un grupo de artistes, curadores y

gestores culturales de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. No solo fue un encuentro con el paisaje

característico de las montanas centro occidentales de Honduras, sino que también con dos comunidades que se

destacan por sus diversas luchas colectivas y alto grado de organización política: la agrupación regional

del Centro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Campo (CNTC), ubicada en la municipio de San José, y

la aldea de Simpinula, que se organiza localmente dentro del Movimiento Independiente Indígena Lenca de La

Paz Honduras (MILPAH).

La yuxtaposición del arte contemporáneo con prácticas activistas y comunitarias posee ya una larga tradición en Latinoamérica. Actualmente, la discusión de la descolonización o del posthumanismo puesto de relieve nuevamente la necesidad de reflexionar desde otros conocimientos y prácticas ligadas a diferentes luchas políticas, constelaciones que Boaventura de Sousa Santos ha caracterizado como las epistemologías del Sur. La tercera edición del Festival de Performance Réunion podría perfectamente incluirse en estos nuevos posicionamientos discursivos y teóricos, pero este no es el caso. Por el contrario, la teoría quedó en las librerías personales, en las habitaciones del hotel, en los dispositivos portátiles de lectura, pues en San José y Simpinula fueron el diálogo y la práctica los que movilizaron las distintas intervenciones y acciones artísticas durante la última semana de febrero del 2022.

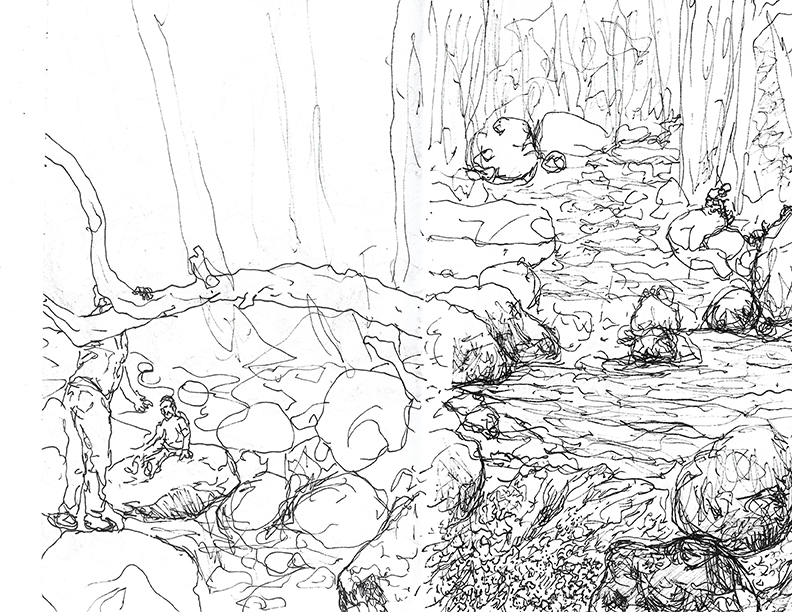

Alessandro Valerio (Costa Rica) investigó los conocimientos relacionados con aquella formulación del territorio. El artista desarrolló varias entrevistas con actores de la comunidad de Simpinula y San José. Estas conversaciones se centraron en el rol del agua en el pensamiento lenca y en el uso de formas agrícolas alternativas en la región, especialmente los microorganismos. De cierta forma, estos diálogos podrían destacar las esperanzas occidentales de que formas “alternativas” de pensamiento puedan generar soluciones para los problemas que la modernidad y el capitalismo han generado. Nuevamente, las conversaciones manifestaban más bien un posicionamiento basado en la práctica, quizás micropráctica, que se encuentra fuera del circuito capitalista e intenta desde su propia localidad generar procesos sustentables, ambiental y culturalmente. Además, Alessandro notaba que de los entrevistados emanaban una alegría particular en su trabajo agrícola. Aquella dimensión festiva fue profundizada a través de un performance colectivo que integró a hombres de la comunidad de Simpinula. Después de identificar uno de los remansos de las aguas del río Cañas, el grupo integrado por danzantes y músicos se ubicó a ambos lados del río. A partir de las instrucciones dadas por el artista, dos hombres sostenían un dispositivo que consistía de cuerdas con cascabeles orgánicos con un tubo de bambú en su parte central. Este dispositivo fue construído por Alessandro para dar una ofrenda al río Cañas. En el bambú, el artista depositaba los microorganismos de montaña y, mientras realizaba esta acción, las personas que sostenían el dispositivo comenzaban a moverse, lo cual era acompañado por músicos que hacían sonar el acordeón y el güiro acorde a sus movimientos y los sonidos del agua. Así nació la cumbia del río y los microorganismos. José Cáseres, 2022.

"Debajo del suelo hay un mundo, encima una posibilidad.

A veces en un paso, hay un cielo. Otras veces descubro,

en un reflejo, un canto.

Los dibujos que prefiero, se parecen a las nubes porque

se mueven y transforman.

Están hechos de agua" .

Este proyecto indaga la relación entre los suelos y el agua en el Bosque de Chapultepec, a través de diversas herramientas e intervenciones artísticas, en las que el dibujo colaborativo posee un lugar fundamental, también integra el Manual arbóreo para la biorremediación, una serie de fotografías, un video, mapas, caminatas, talleres y microfotografías. Todo como parte de Cerro de agua, un Laboratorio de investigación-creación auspiciado por el Museo de Arte Moderno, bajo la coordinación y curaduría de Ignacio Plá. Desarrollado en el Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México.

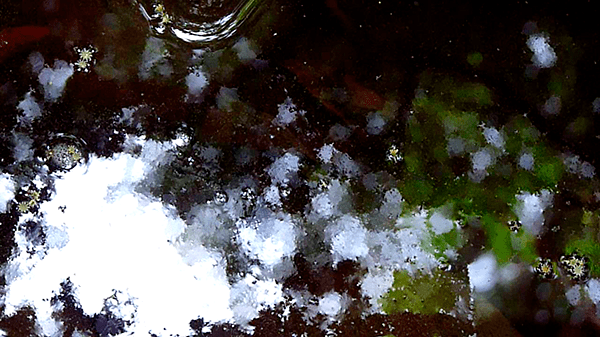

Constó de varias etapas de trabajo. Primero se realizaron caminatas y mapeos, principalmente en el Jardín Botánico de Chapultepec, para identificar los microorganismos benéficos presentes en la hojarasca. Luego, se impartieron talleres para comprender los procesos de fermentación de dichos microorganismos y otros materiales orgánicos y fabricar un fertilizante altamente valioso para la biorremediación del ambiente. Finalmente, esta mezcla se empleó para dibujar sobre distintos cuerpos de agua.

El dibujo se concibió como un intercambio energético entre los participantes y el entorno. El trazado con pigmentos orgánicos (muicle, grana cochinilla y betabel) y microorganismos benéficos tuvo un doble objetivo: por un lado, visibilizar la problemática medioambiental presente en los cuerpos de agua y, por el otro, contribuir con una biorremediación paulatina, gracias a un efecto probiótico que transforma los microorganismos neutrales y dañinos en benéficos, y establece un ambiente fermentativo, antioxidante y saludable que impide la proliferación de sustancias nocivas y malos olores en el agua.

En este sentido, el juego colaborativo del dibujo promueve nuevas formas de relacionarnos con el entorno e invita a prestar atención al potencial de la microvida existente en el suelo y sus posibles usos en la co-generación de ritos acuáticos.

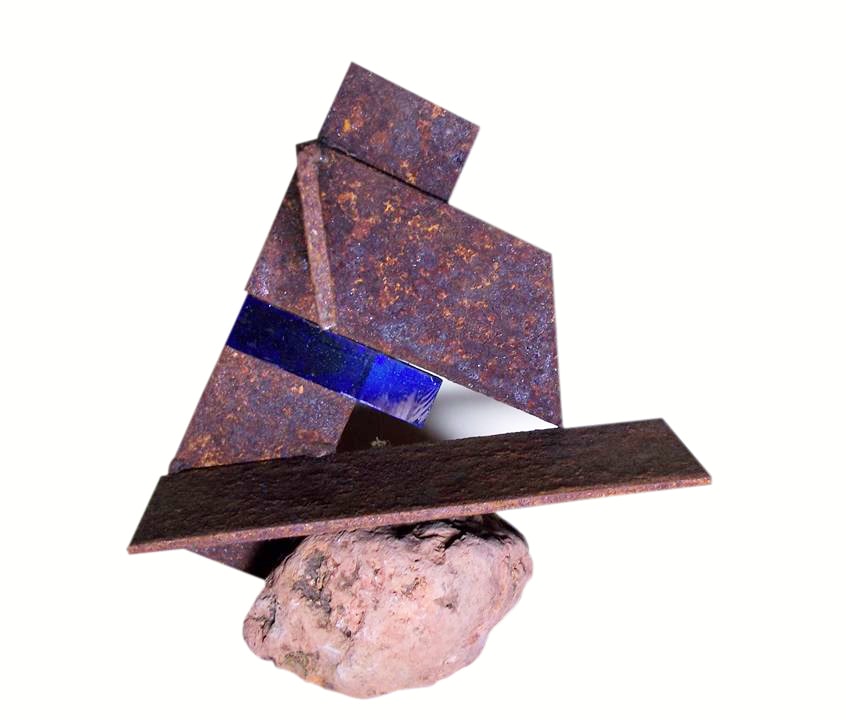

Cauces de lava es el inicio de una serie de intervenciones en las cercanías de la cuenca del río Magdalena, acontecen bajo la intención de visibilizar los volcanes de agua que ocasionaron el resurgir de la cuenca, determinando su bio y geodiversidad. Por eso se explora el color rojo como remembranza de las erupciones volcánicas, en este caso con flores del Mirlo colorado. El origen y la transformación son conceptos que determinan la selección de los soportes y los materiales a utilizar, encontrados en los distintos caminos que acompañan el fluir del río.

Caminando, decidí explorar las particularidades de los materiales, su condición, origen y usos. Seleccione y cambie de sitio varias rocas. El triángulo, puede connotar una montaña, pero también direccionalidad y ubicación. El tono rojo arcilloso de las piedras me recuerda el pasado y origen geológico de las montañas de la Sierra surponiente de la Ciudad de México, ya que fue un volcán actualmente extinto el que le dio la riqueza y biodiversidad a los bosques que recubren el nacimiento del río Magdalena.

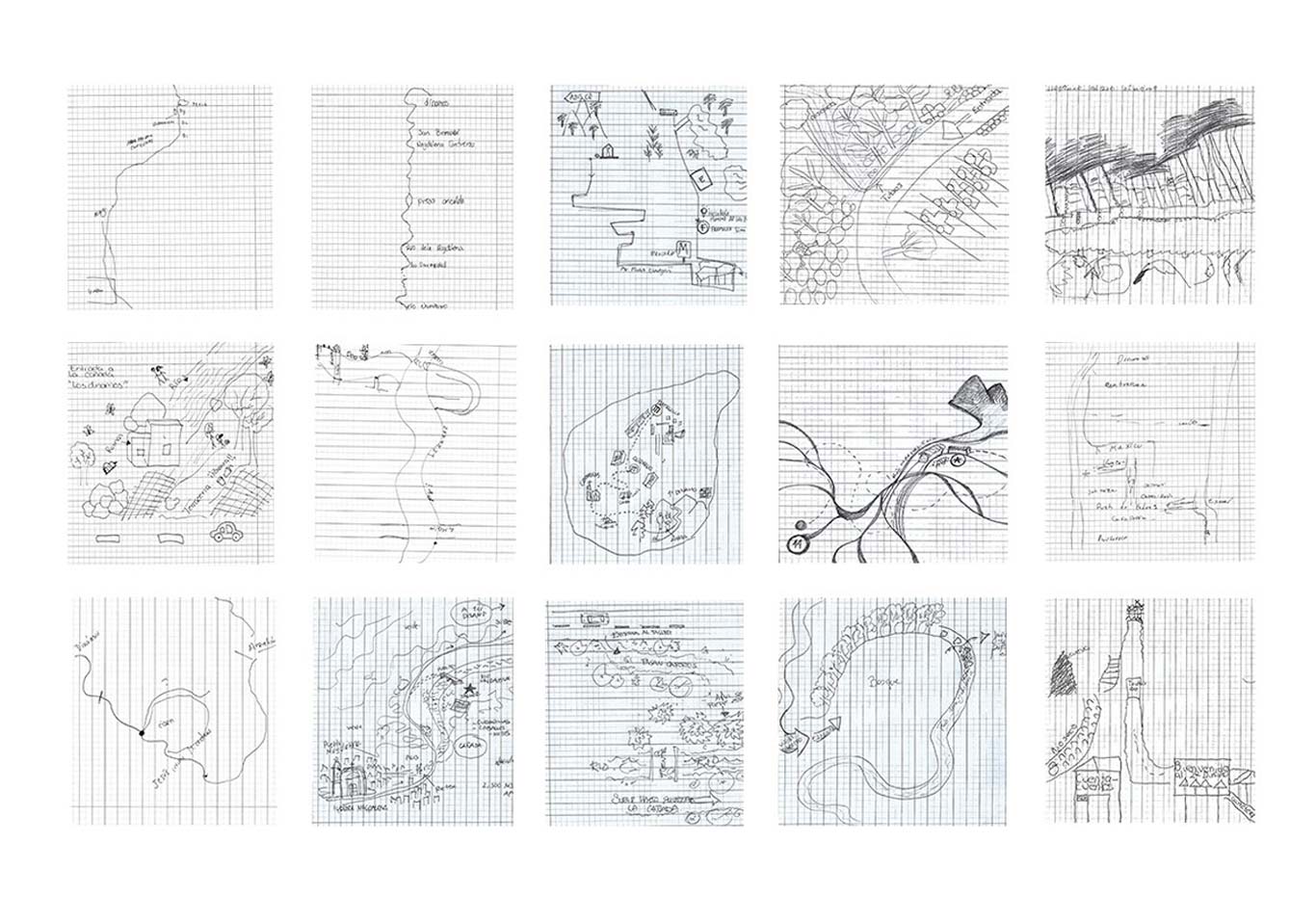

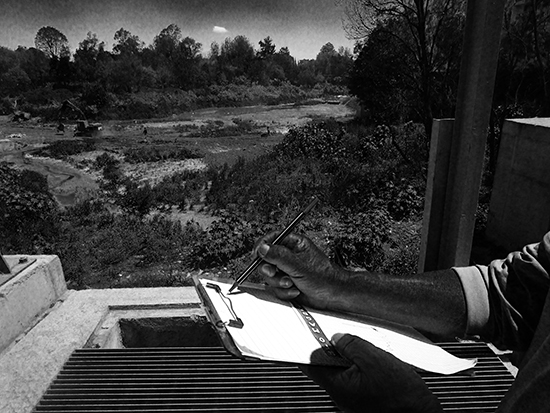

Acción de caminar de un punto a otro: 35 km, 8 horas, 18 conversaciones, 15 mapas.

Esta caminata tuvo la intención de caminar gran parte del trayecto del río en un solo día, y durante el

trayecto ir intercambiando mapas con las personas que me topaba. Acompañando la caminata, propuse para el

montaje posterior en talleres, una serie de piedras que funcionan como contenedores de los mapas. Con la

intención de que las personas puedan tomar uno y dejar uno nuevo, así el archivo se va alimentando, en cada

taller o caminata que se planeé en esta sintonía. Actualmente se han intercambiado cerca de 80 mapas, un

proyecto que continúa.

Mediante la elaboración de patrones con tuzas de maíz pujagua, un tipo de maíz criollo característico por su color morado, se alude a los procesos de siembra indígenas. Su manipulación en forma de espiral remite al tránsito y migración de la semilla través del tiempo, en Costa Rica esta variedad del maíz casi no se encuentra, por lo que decidí realizar este montaje para el Salón Nacional de Artes Visuales en el Museo de Arte Costarricense.

Esta instalación realizada en Los Sitios de Moravia en las orillas del río Virilla

propone una intervención material como metáfora de la construcción de “puertas”

hechas por habitantes que circundan las cuevas. Las puertas son un portal entre

exterior e interior, entre espacio y lugar. El acto de inmersión en estas cavernas al

lado del río, alberga una investigación de las formas populares de habitar este

espacio, así como una condición lumínica y experiencial especifica de estos

entornos.

El proyecto inicia con la recolección de algunas persianas, botadas en los trillos

que dirigen hacia el río, para manipularlas de forma modular con el fin de generar

una metáfora material sobre el acto de inmersión en un espacio/tiempo.

Los trayectos y visitas a los ríos urbanos son el motor que impulsa la práctica

artística de Alessandro Valerio. Alessandro recorre los cauces de los ríos,

espacios olvidados por el desarrollo y víctimas de la contaminación. Con una

mirada atenta, en busca de detalles, formas, patrones y estructuras, su práctica de

deriva lo lleva a recolectar materiales que luego recontextualiza, por medio de

ensamblajes e instalaciones en los espacios expositivos. Bajaba el agua es la

recopilación de múltiples recolecciones de objetos, imágenes e historias a lo largo

del río Torres en San José.

Por medio de una exploración material en el río y una subsecuente entrevista a

Marina Solano, (antigua empleada de la Hacienda Tournón), Alessandro descubre

una correspondencia con la Ladrillera Torres (est. 1904), la cual estuvo ubicada en

Hacienda Tournón parte de lo que conocemos hoy en día como barrio Tournón.

Esta ladrillera se encargó, junto con el beneficio de café, de construir un canal y

represas de ladrillos al lado del cauce del río Torres.Estas estructuras tenían como

fin redirigir el agua hacia la planta hidroeléctrica que se encargó de abastecer a la

ciudad de San José en 1884. Texto por el equipo de Galería Reunión, San José

Costa Rica.

Consiste en recolectar estos ladrillos a lo largo del río Torres

partiendo de una reflexión temporal. Los ladrillos han sido

integrados con el pasar de los años por el cauce y el fluir del río,

transformándolos en “piedras”.

La Ladrillera Torres inicio en 1904, estuvo ubicada en Barrio

Tournón y se encargó junto con el Beneficio de café de construir

el canal y represas de ladrillos al lado del cauce del río. Con el fin

de redirigir el agua hacia la hidroeléctrica que le dio electricidad

por vez primera a partir de 1884 a la naciente ciudad de San José.

Este trabajo nace a partir de señalética y asentamientos realizados por un habitante que transita el cauce del río periódicamente, al percatarme de ello decidí entrevistarlo desde el anonimato. El dialogo ha sido desde entonces a partir de ensamblajes que con los días permiten registrar una conversación entre dos habitantes del río que aún no se conocen.

Las cigarras en su proceso de vida/muerte se ubican en troncos o piedras, al morir dejan su exoesqueleto ahí, estos los usé para hacer los moldes que rellené con cera de abeja. Coloqué al lado los objetos de cera y las cigarras con el fin de indagar los límites entre lo real dado y lo real modificado, así pude generar una paradoja perceptual entre los objetos naturales con el audio y los producidos por medios culturales.

Intervención con rocas hechas de papel (grabados) y rocas (objetos encontrados) las cuales dialogan en forma lineal, incitando al espectador a que compruebe su materialidad mientras camina en la galería y se dirige hacia el río Tibás.

Con el fin de delimitar este espacio a través de un patrón visual. Grabé en forma de un bajo relieve tres círculos en las tres piedras más grandes del sitio, estos petrograbados generan una atmosfera espacial, tríádica que marcan el espacio de manera tal que cada vez que son visitados transmiten una “energía pragmática”. Así la imagen y la experiencia se unen, en un nuevo rito, que se activa cada vez que este espacio es visitado por las personas.

Intervención sobre una misma roca durante varios años con el fin de registrar la huella del tiempo, factores climáticos y el ciclo del sitio en relación con los pigmentos, objetos, insectos y personas que transitan el Río Tibás.

Calle Charquillos consistio en pintar los charcos de una calle con este nombre al lado del Río Tibás en San Isidro de Heredia. Decidi intervenir algunos charcos desde su parte alta rural hasta el centro del pueblo, al frente de la Iglesia. Los pigmentos usados son orgánicos y su registro en video se dispuso sobre el suelo y una alfombra de lastre.

Registro fotográfico de intervenciones efímeras realizadas a partir de objetos encontrados durante las caminatas en los atajos del río. Los troncos, piedras o árboles fueron aprovechados como soportes simbólicos de la transformación material.

Para esta muestra individual en la Alianza Francesa trabajé con el concepto de Yuxtaposición, por lo cual realicé ensamblajes entre materialidades de procedencia orgánica e industrial. A partir de conceptos visuales como la línea y el plano modular.

Un ejercicio de memoria que registra la vitalidad del diálogo y la conversación como herramientas para conocer las formas en que nos relacionamos entre nosotros y con los ríos urbanos que nos rodean. Durante tres meses me di a la tarea de dibujar cada día un recuerdo de una conversación que aconteció en los márgenes del Río Magdalena, ubicado en el sector sur de la Ciudad de México.

Ver ensayo »

Revista de Filosofía N° 61.

Universidad Nacional de Costa Rica

Revista semestral, Julio, Diciembre.

Julio, 2024.

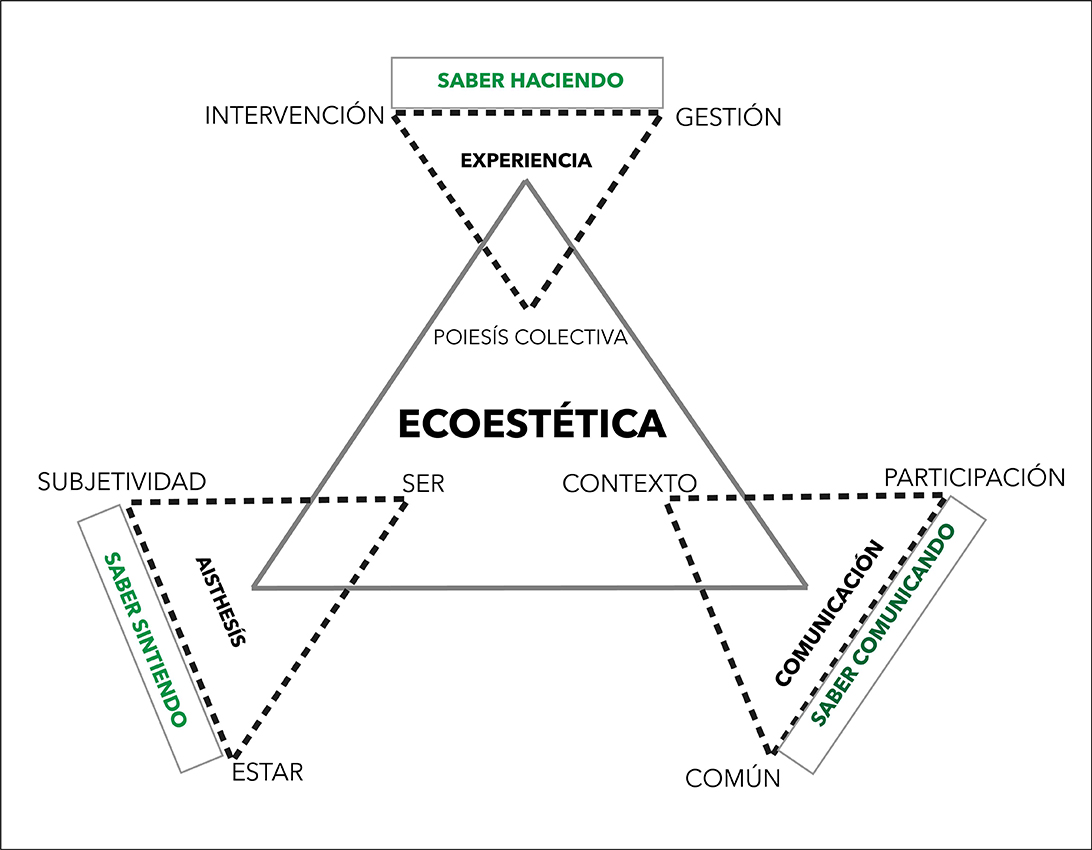

Ensayo: HACIA UNA ECOESTÉTICA ENTRE EL

SUELO Y EL AGUA, pg78-98.

Alessandro Valerio Zamora.